移动医疗公司招个人怎么那么费劲

2015-07-12 16:55:32 来源:健康界 评论:0 点击:

要招人,请先摆好"销魂"姿态

要想招到一名实力战将,求贤若渴的眼神,三顾茅庐的行动那都是标配。最关键,第一步是要先有一个正确的姿势。下面小编就为大家总结几类招聘启事的"销魂"姿态。

姿态一:神秘诱惑型

特点:啥也不说,直接招人。连公司名字都需要应聘者去悟。配图是亮点,但是目测跟现实之间应该差着八又四分之三个A股。

(到底是谁?报上名来)

姿态二:时代领袖型

特点:自信人生二百年。我就是牛,所以跟着我,你也能变牛。哞~

(狗是亮点)

姿态三:土豪砸钱型

特点:在拿金砖砸向应聘者之前,先把介绍人砸晕。小编看完也想翻箱底找人,好拿介绍费去,可惜谁也不认识。

(我有匹白龙马,而且还蹄儿朝西,你要不要考虑一下)

姿态四:颜值爆表型

特点:我们CEO美,我们COO帅,我们CFO大气,我们CTO逗比,我们CIO灵敏,关键我们都住在UFO上。

(在这个看脸的时代,颜值高已然变成创业前提)

姿态五:复习提纲型

特点:超有条理,不过望上一眼就想睡觉。严重怀疑他家HR是处女座。

(一秒回到考试前夜)

姿态六:传统冷艳型

特点:直接拍公告,一本正经,各种高大上。

(毕业季,好应景)

姿态七:无敌省事型

特点:手写,纯干货,简单明了,亲民内敛低调。感觉只要是人才,什么样的都要。这是小编最欣赏的一种类型啦。离无招胜有招只有一步之遥。

(练字是关键)

到底是什么人难招

移动医疗公司招人可谓是使尽浑身解数,然而他们究竟需要些什么样的人,而在这些人中又有哪些人是最难招到的。随便翻开几则招聘启事,不难发现,移动医疗公司基本上招人分为三类:一是技术类,纯开发的;二是医学类,懂医或是不懂医也一定是要跟医院打过各种交道的;三才是专属于移动医疗领域的人才,既懂移动也懂医疗。在这三类人里,前两类供需人群都相对清晰,无论招人难易都不是移动医疗公司招人难的专属痛点。今天我们主要来讨论第三类人才。在第三类人才中,大致又可分为以下三种:

1.有医学背景又懂商业运作的人

如果你是这种人,那么恭喜你,在这个"互联网+医疗"的时代,你不是要成为合伙人,就是要自己创业当老板了。既有医学背景又懂商业运作,这几乎成为了目前移动医疗行业塔尖人才的标配。无论是学医还是学药出身,再有个MBA的文凭,如果你不自己创业,那么任何一家移动医疗公司都会向你抛出橄榄枝。当然,反过来也依然成立,即有商学背景又懂医疗的人,但这样的人才真是凤毛麟角。投资人总站在风口上,也难免被吹晕,于是此类人才的学历背景也成为了投资人考量创业者靠谱程度,特别是在天使轮投资中的重要因素。

2.有医学背景又能写作的人

就在一年前,丁香园CTO冯大辉曾公开招募一名有医学背景又能写的公众号维护人员。冯大辉在招聘启事中称此类人为"互联网最稀缺的人才"。这条招聘启事也被网友们戏称为"纳米级的筛子"。对于那些服务于医生端的移动医疗公司,此类运营人员的紧缺程度更为突出。很多时候,能写的编辑记者没有医学背景,而医学背景出身的却又文字平平。总之,找到一个两全的人才如大浪淘沙、大海捞针一般。

"写出好的、具有感染力的内容或是文案,影响更多人,这跟写代码做产品其实是一样的。好的内容就是功能,就是产品。""这个岗位不是编辑,也不是运营,是一个非常独特的岗位。"也许冯大辉的这两段话,是形容这一类人才的最好表达。

3.创业复合型人才

相较于历史悠久的传统医疗行业,以2014年作为行业元年的国内移动医疗市场,创业公司的属性是天生的。对于创业型的复合人才来讲,他也许并没有医学背景,也没有商业经验,文笔也是一般般。但是他有一天冒出十个点子的思维活力,也有为了一个想法闷头半年钻研的恒心毅力。此类人才不要说移动医疗公司,就是任何一家创业型公司都不会将其拒之门外。曾经有家知名移动医疗公司的HR向小编吐槽,"我们老大要招的这人,什么要求都没有,就一条:天天能给大家头脑风暴。直接把我疯爆了算!"大概此类人就是这种创业复合型人才。

为什么招不上来人

说了那么多,那为什么拿着真金白银股票期权的,就是招不上来人呢。"来应聘的人真的很多,但也真的都不怎么合适。"这大概是目前很多移动医疗公司的招聘状态。举个也许不太恰当的例子:众所周知,城市剩女多,农村剩男多,曾经有人想过大妙招,把他们两类人撮合撮合拢在一堆,这不就所有"剩"的问题都解决了嘛。但显然不是那么回事。那移动医疗公司招不上来人,究竟是公司太挑剔,还是市场在人才供应方面出现了问题。

医学教育依然是精英教育

移动医疗的出现也许会改变很多现有的医疗生态模式,但是一时无法改变的是医学人才的输出总量。曾经有种观点认为现在培养的医生基本上都是屌丝医生。但即使如此,培养的过程也依然是精英教育的过程。东软望海总裁段成卉曾在2015中华医院信息网络大会上表示,培养一个成熟医生和培训一个合格司机有太大的时间与成本差距。真正好的医生不多,太多优秀的年轻人不愿意做医生。以一个本科医学生为例,五年的本科学习之后,还要经过三年的规培,才可以做一名真正的医生。医学人才的培养周期本身就长于其他行业。反观移动医疗公司招聘的条件,医学背景出身依然占据了半壁江山,但哪里有那么多医生可以应对一夜春风后,千树万树的移动医疗创业公司。

移动医疗公司发展前景并不明朗

"创业者今年赶紧拿钱,商业模式来日方长。"这是风投女王徐新近日的刷屏名言。这句话不无道理,但也为拿到钱的公司带来了诸多隐患。移动医疗虽处在创业浪潮的风口浪尖上,但是目前仍没有一家公司真正开始盈利,依然都处在烧钱的模式中。

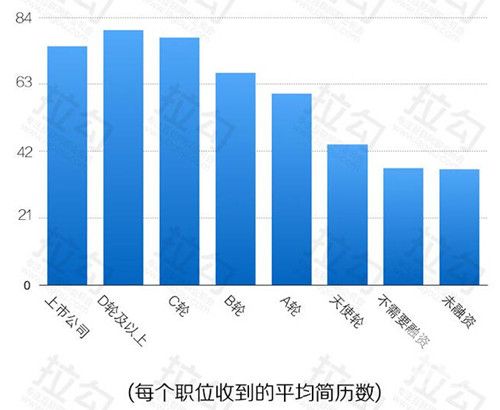

据拉勾网《2015互联网职场人才流动报告》统计,处于高速发展期的C轮、D轮公司最受互联网人才追捧,上市公司也拥有强劲竞争力,而未融资、天使轮阶段的早期公司则明显处于人才争夺战的下风。

而移动医疗创业公司多数仍处于未融资或天使轮的阶段,即使已经完成A轮融资的企业,也依然处在疯狂的烧钱漩涡中,商业模式也并不清晰。而对于相对高端的复合型人才而言,公司未来发展前景与个人发展空间是其最看重的一方面。当这个行业90%的创业公司都要变成市场急速扩张的牺牲品时,这样的公司又怎么能吸引到高大上的人才青睐。

医学复合型人才培养与创业教育滞后

上文提到炮灰型移动医疗公司吸引不来人才,而目前看来发展稳健,前景光明的公司为什么也招不上来人。北京大学医学部副教授李晏锋曾将移动医疗健康创业的现状总结为"外强中干"。"数字医疗行业的最大短板是人才匮乏,同时懂得医学、信息技术和商业的人才太少。"李晏锋认为,医学的专业门槛太高,其他行业转行学医并成功很难,所以要解决这一问题,应该扩展医学人才的知识面,让医学人才同时研习信息技术和商业知识。

从整个创业环境的大背景看,"互联网+"的提出,也许可以倒逼我国人才教育改革。创业教育被联合国教科文组织称为教育的"第三本护照"。然而,目前我国应届毕业生创业的比例不足1%,是如美国等发达国家的1/20 。创业教育理念的滞后,直接影响了整个创业市场的发展。移动医疗公司作为创业公司的一小分支,在爆炸式发展一年多后,已经深刻体会到了这一源头培养问题对于整个行业人才的冲击。开放式的人才培养模式与终身学习的职业培训体系才是解决人才匮乏的根本手段。